ドラムや打楽器(パーカッション)を始めたばかりの初心者の方へ。家で毎日やりたい基礎練習メニューを54の譜例と動画で全力解説する記事です。

ドラムの練習パッドの基礎練習は大きく分けると3の目的に分類されます。

- リズムを鍛える

- 速さを鍛える

- ルーディメンツを鍛える

それでは、それぞれの目的に応じた練習メニューを細かく解説していきます。

1.リズムを鍛える練習メニュー

ドラムを練習していると、走っているとかもたっていると呼ばれる、リズムの崩れがあります。

リズムが崩れる原因は、慣れないことをするからです。僕もいまだにフィルインで走ったり、ハイハットを両手で細かく刻むともたったりします。

リズムの切り替えや捉え方について練習していきましょう。

1-1.休符移動

休符移動は色々なリズムの練習が出来ます。一番初心者にオススメする練習メニューです。

15種類のリズム

15種類のリズムを繰り返し練習しましょう。

楽譜上ではBPM100で15種類のリズムが繋がっていますが、好きなテンポで練習したいリズムだけ練習するのがおススメです。

特に始めの音が休符だと難しいと思います。気長に取り組みましょう。

色々なリズムを組み合わせて練習しよう

楽曲はリズムの集合体です。15種類のリズムを組み合わせて練習してみましょう。

3パターンの楽譜を載せておきます。苦手なリズムを組み合わせてオリジナルの練習フレーズを作成するのもおススメです。

Ex.16だけの繰り返しから練習し、最終的に楽譜通り3種類通してスムーズに演奏することを目指しましょう。

1-2.ポリリズム(1拍半・3つ割り)

ポリリズムとは、複数のリズムが共に存在していることです。基礎的な部分では、4や8という数字を基調としたリズムの中で3や5や6の数字を強調して演奏することです。ドラムを演奏する上で、ポリリズムへの対応力は欠かせません。

特に、16分音符や8分音符3つを繰り返すようなフレーズはドラム演奏で多く登場します。1拍半フレーズ、または3つ割りフレーズと呼ばれます。ドラム初心者が曲をコピーするときに、何をやっているのかわからない時は、大体3つ割りフレーズを繰り返して演奏していることが多いです。

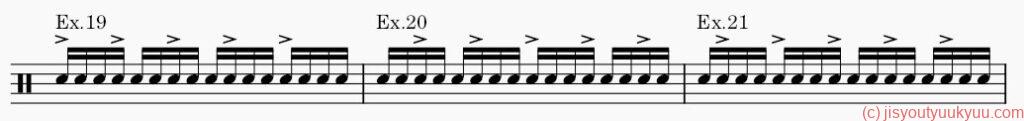

ドラムの練習パッドで練習する際には、アクセント移動を使って練習します。アクセント自体の練習は本記事の後半でも紹介しますが、ここではシンプルに3つずつ左右交互にアクセントを演奏出来ることを目指します。3つ割りのリズムに慣れていくことで、1拍半(3つ割り)フレーズへの気付きが敏感になることが期待できます。

Ex.19~21の譜例をそれぞれ繰り返し練習してみましょう。4分音符のクリックを聞きながら16分音符3つで進行するリズムに慣れましょう。この練習を初心者の内から行うことでバランスの良いドラマーになることが期待できます。(僕の周りでは練習している人が少なかったです)

1-3.チェンジアップ

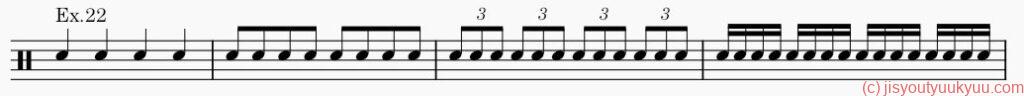

チェンジアップはリズムの切り替えの練習です。

バイテン(BPMが倍になる)やハーフタイム(BPMが半分になる)などで役に立ったり、3連符の強化が出来ます。

休符移動やアクセント移動より優先度は低くて良いと思いますが、ドラマーの能力が露骨に現れる練習でもあります。

チェンジアップ練習1

まずはシンプルなチェンジアップから練習してみましょう。

楽譜では4小節で終わっていますが、実際の練習方法はエンドレスに繰り返すことが出来ます。楽譜上では左から右へ演奏し、その後は右から左に演奏(もちろんこの練習に限った話です)することでエンドレスにリズムの切り替えを練習することが出来ます。

【4分音符→8分音符→3連符→16分音符→3連符→8分音符→4分音符(最初に戻る)】を繰り返します。

チェンジアップ練習2

慣れてきたら2拍3連や6連符も交えて練習していきます。

特に吹奏楽部の方は単独で2拍3連の練習もしましょう!クラシック系の曲では頻出します。また、合奏でリズムが取れていないと指揮者に捕まったり、他のパートからの視線が辛いですw

【4分音符→2拍3連符→8分音符→3連符→16分音符→6連符→16分音符→3連符→8分音符→2拍3連符→4分音符(最初に戻る)】を繰り返します。

2.速さを鍛える練習メニュー

主にシングルストロークの速さを鍛えるメニューを紹介します。

2-1.ストーンキラー

ストーンキラーの概要

ストーンキラーとは、片手で連打数を伸ばしていく練習です。リバウンドを拾う力が養われます。

具体的には、以下のように連続して練習するのが一般的です。

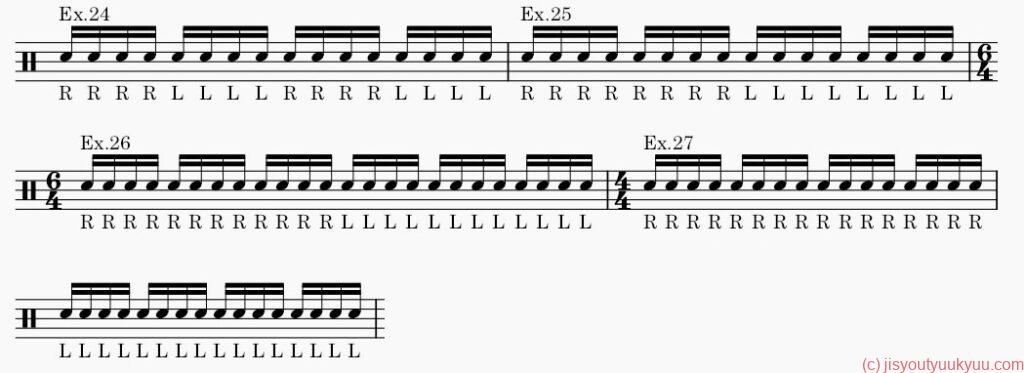

右手4打→左手4打→右手8打→左手8打→右手12打→左手12打→右手16打→左手16打

少し初心者向けにアレンジしたものを紹介しますね。

リバウンドを拾う練習

ストーンキラーはリバウンドを拾う練習に適していますが、メトロノームと合わせようとすると拍数の数え方が初心者には困難です。(通常の楽曲の拍子である4や8という数字から離れてしまう)

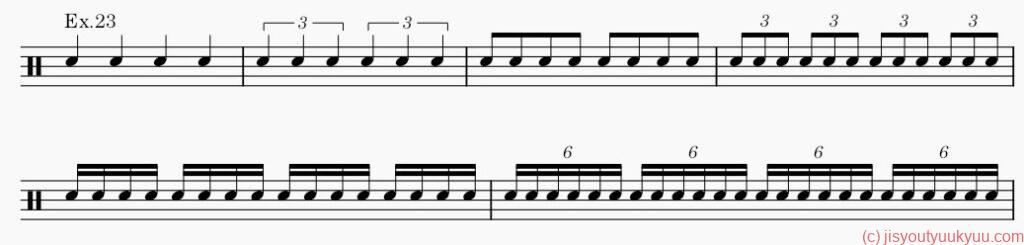

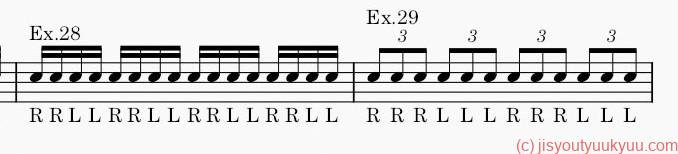

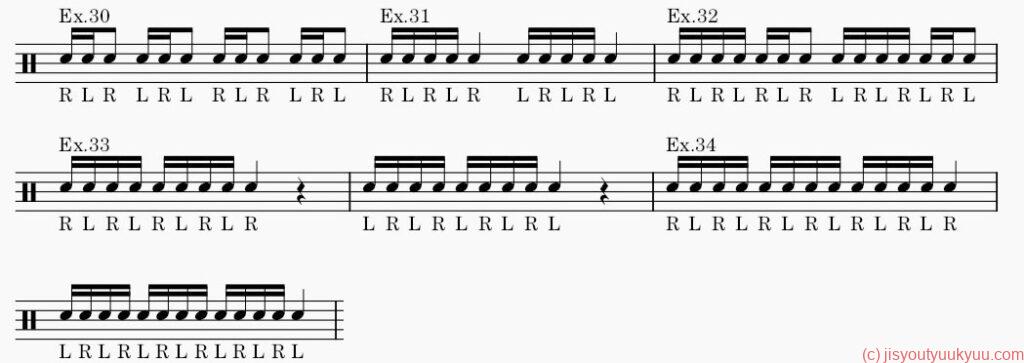

そこで、シンプルに2打(Ex.28)・3打(Ex.29)・4打(Ex.24)の3種類の連打練習をすることをおススメします。

実践的な両手を使った連打の練習

ドラムを演奏する際は両手を交互に連打する機会が多いです。

実際の演奏では長時間連打することよりも、3~13連打の短い連打を演奏することが多いです。

楽譜は以下の通りです。

3連打(Ex.30)5連打(Ex.31)7連打(Ex.32)9連打(Ex.33)13連打(Ex.34)

応用として、RやLを『足』や『右手&右足』などに置き換えても良いでしょう。(僕は最近右手と右足の交互の連打を練習中です。)

2-2.アクセント練習

アクセント練習が重要な理由

ドラムを演奏する上で、アクセント練習はとても重要です。なぜなら、ドラムを演奏する時の要素は以下の3点だからです。

- リズム

- 強さ(アクセント)

- 音色(楽器やタッチ)

ドラムを演奏するとは、基本的にはどの楽器をどのようなリズムでどのような強さで叩くか、です。(厳密にはスティックワークによる強さ以外にタッチコントロールもありますが筆者も勉強中であり本記事では触れておりません)

色々なリズムパターンを覚えたり、シンバルを買い足したりして表現力を増やすことができますが、アクセント練習をすることも同じくらい大切です。

僕は学生時代に吹奏楽部(高校時)や軽音楽部(大学時)に所属していましたが、下手な人ほどアクセント練習を行っておりませんでした(チェンジアップばかりやる人とかいた)。アクセント練習を放棄することは、表現の3分の1を捨てているのと同義だと思いませんか?

それではしっかりアクセント練習を行っていきましょう。

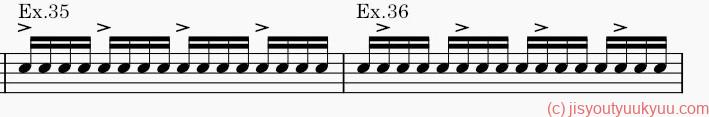

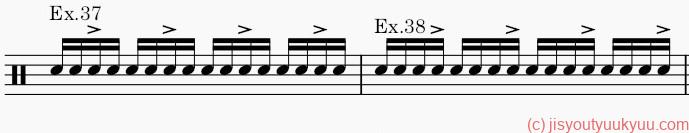

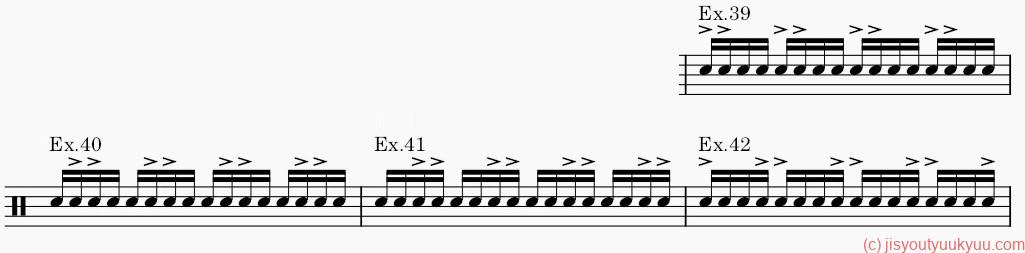

1打のアクセント

裏にアクセントがあるEx.36とEx.38は難しいと思いますが単品ではあまり使いません。E.19~21の左右交互のアクセントを優先して練習しましょう。Ex.35、Ex.37は必須です。

2打連続のアクセント

2打連続のアクセントになると難易度がぐっと上がります。これがスムーズに出来れば軽音楽部で演奏するような曲でアクセントについて困ることはほとんど無いでしょう。

なお、実際の演奏で一番使うのはEx.42です。

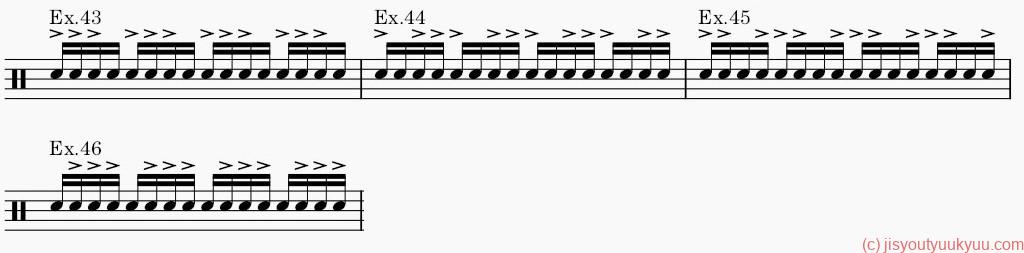

3打連続のアクセント

あまり実践では使いませんが、スタジオミュージシャンの演奏をコピーしたりすると急に出てきて焦ります。アマチュアトップレベルやプロになりたい方はしっかりと練習しておきましょう。(僕も苦手です)

3.ルーディメンツを鍛えるメニュー

ルーディメンツとは、一言で言ってしまえば様々な手順のことです。

Wikipediaによると。。。

ルーディメンツは、マーチングやドラムコーで発展してきた小太鼓の基礎奏法のひとつ。

rudiment(s)は英語の一般的な意味で「基礎」、「入門」、「痕跡器官」などであるが、英語「drum rudiments」と言った場合は後述するドラマー協会が提案、分類する物を示し、一般的なドラムの基礎練習全般を示すわけでは無い。カタカナ語としての「ルーディメンツ」はこのドラム用語の意味のみとして通用している。このため、ドラムセットの初期で習う「8ビート」などドラムの基礎練習であってもこれをルーディメンツとは呼ばない。

ルーディメンツを用いた小太鼓へのアプローチをルーディメンタルドラミングと呼ぶ。またこの対義語として、オーケストラルドラミングがある。ただし、この言葉は海外でルーディメンタルドラマーが自分達を区別するために使うことが多く、日本ではほとんど浸透していない。

スネアドラムのルーディメンツの標準的なリストを定めようと多くの試みがなされてきた。ルーディメンタルドラミングの普及のために立ち上げられた組織であるアメリカ・ルーディメンタルドラマー協会(NARD)は13の基礎的なルーディメンツを提案し、後にもう13のルーディメンツを加え26とした。最終的に、打楽器芸術協会(PAS)がこの26を再編成し、もう14を追加して現在の40からなる国際ドラムルーディメンツとした。 現在、国際トラディショナルドラマー協会(IATD)は当初の26のルーディメンツを再度普及させようと努力している。

音楽大学の入試に使われることもある。

40種類もあるんですね。様々なドラムに関する協会が定めていて大人の事情も垣間見れます。

Wikipediaには基礎的な奏法と書かれていますが、これら40種類を完璧に演奏しなければドラムセットは叩けるようにならないのかと言われれば違います。僕自身、今まで練習してきたルーディメンツは1桁です。

曲をコピーして壁に当たって初めて練習する、そんな感じでも良いと思います。しかし、この記事を見ている真面目に練習したいドラマーの為に、個人的3大ルーディメンツを紹介します。(シングルストロークもルーディメンツですが、当たり前過ぎるので除きます)

初心者の内から触れておくことで周りのドラマーに差をつけましょう!

本記事では、最重要の3つのルーディメンツに絞って解説していきます。

(もちろんシングルストロークが一番重要ですが、それ以外でという解釈でお願いします。)

- ダブルストローク

- パラディドル

- パラディドルディドル

3-1.ダブルストローク

ハイハットを細かく叩いたり、スネアドラムのゴーストノートやドラムロールで使います。

ダブルストロークをドラムセットに応用する動画

ダブルストロークを使うとどのような演奏が出来るかの参考に動画を紹介しておきます。

3-2.パラディドル

パラディドルはRLRR LRLLの手順で演奏します。

敢えてこの手順で叩く意味はあるのだろうか。そう思った初心者ドラマーの方へ、パラディドルをドラムセットに応用する例を紹介してみます。

パラディドルを使ったリズムパターン

オシャレなバンドだと、リズムパターンを演奏する時にパラディドルが使われます。オススメバンドはtoeです。以下のようなリズムパターンを発展したドラミングでライブなど見ていてとても楽しいです。ポストロックというジャンルらしいので是非調べてみて下さいね。

パラディドルを使ったフィルイン

フィルインで音楽的に使うのはかなり難しいです。神保彰をはじめとするフュージョンドラマーが使っています。細かい音符を演奏する時は、パラディドルそのものよりも前後のフレーズと組み合わせて音楽的に聞こえるように工夫していると思います。(そもそもそんなに使っていない)

僕の大好きな神保彰は曲のラストのシンバルのかき回しで多様しています。

ロックで使うのであれば、スプラッシュシンバルやライドシンバルのカップを使って意表を突くようなフレーズにマッチするでしょう。左右交互では叩きにくくいて思いつかないような演奏表現が出来るのがパラディドルを使うメリットです。

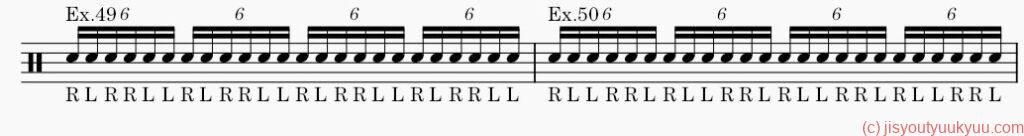

3-3.パラディドルディドル

パラディドルディドルの手順はRLRRLL(Ex.49)ですが、これを回転させた手順のRLLRRL(Ex.50)は超有能です。

RLLRRLはシックスストロークと呼ばれており、フュージョンやゴスペル系のドラマー御用達の手順です。邦楽ロックのコピーだけするなら必要ありませんが、ドラムコンテストに出場するなど一歩先を行くドラマーになりたいなら必須の手順です。

6ストロークをドラムセットに応用する動画

6ストロークRLLRRLをドラムセットで使うと、速さの中にも音の強弱のある演奏が可能になります。左右交互のRLRLRLや手足のコンビネーションのRLKRLKと組み合わせるとより豊かな表現で演奏することができます。

地味なパッド練習ですが、ドラムセットで使うイメージを持って練習することでモチベーションアップになるはずです。

ドラムパッド練習フレーズ

ここからはもっと沢山練習したい方に向けてなんやかんやと書いていきます。

パッド練習曲を作ってみましたので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

シンプルな練習フレーズ

- 休符移動系(Ex.51)

- チェンジアップ系(Ex.52)

- アクセント系(Ex.53)

- ルーディメンツ系(Ex.54)

Ex.54は手順を見てルーディメンツを見抜く能力が必要になります。

1小節目はパラディドル(RLRR LRLL)→シングルストローク(RLRL)→ダブルストローク(RRLLRRLL)です。

2小節目はパラディドルディドル(RLRRLL)→シックスストローク(RLLRRL)→シングルストローク(R)となっています。

特に2小節目は初心者の方にとって難易度が高くなっていると思います。しかし、前半で紹介した1拍半フレーズや3つ割りを練習しておくことによって、簡単に気付けるようになります。ドラムセット全体でのフレーズでも同様です。これが基礎練習を行う最大の目的です。

ドラム練習パッド100フレーズ

本記事で紹介した基礎練習を組みわせた練習フレーズです。

100フレーズありますので、是非チャレンジして下さい。

基礎練習を応用するアイデア

基礎練習が飽きてしまった方、中級者や上級者の方もやりごたえのある練習にする方法のヒントを紹介します。

テンポを変える

テンポを変えれば中級者上級者になっても使えるメニューです。ルーディメンツ系はテンポが速くなると難しくなるのはもちろんですが、チェンジアップ系はテンポがゆっくりになるほど難しいです。

テンポを変えながら成長を感じて練習することが重要です。

左手からフレーズを始める

右手から始めることがほとんどのドラムフレーズですが、左手から始めることも大切です。左右のバランスが整うことで安定的な演奏が行うことやより自由度の高いフレーズが叩けるようになります。

右手から始めるフレーズは没個性的?

ドラムセットはスネアドラムから時計回りに音が低くなっていきます。

スネア→ハイタム→ロータム→フロアタム という形が一般的なセッティングです。

このセッティングでシングルストロークで右手からフィルインを叩く場合を考えます。例えば、1打目を右手でハイタム叩いたとしましょう。すると、2打目の左手はスネアかハイタムの2種類を叩かざるを得ないことが多いです。(クロススティッキングという技術で手を交差させて叩くこともありますが、特殊な表現となります)

長いフィルインだと、シンバルを叩いてタム回しやスネアの連打を組み合わせることもあります。

しかし非個性的であることが悪い訳ではありません。音楽的に自然な流れになったり、安心感や高揚感を聞き手に与えてくれます。

左手スタートで個性的なフィルインを作ろう

ルーディメンツを使った個性的なフィルインでオススメなのが、左手から始めるルーディメンツです。

例えばパラディドルディドルを左手から始めると(LRLLRR)

ハイタム→フロアタム→スネアの弱音×4のような速くて左右交互では叩けなくて自然に聞こえるフレーズを作ることが出来ます。

これはあくまで一例です。例えば、LRLLRRの手順の最後の一打を足に変える(LRLLRK)と次のフレーズを右手スタートに戻すことができ、鉄板フレーズに繋げることができます。

つまり、基礎練習を左手スタートで練習することによって、将来的にドラムセットで多彩なフレーズを叩けるようになることができます。

色々なグリップで行う

ドラムセットを演奏するときは、スネアやタムやシンバルなど様々な位置の楽器を叩き分けなければなりません。

例えば、フロアタムを叩くときには親指が真上を向くようなグリップになることが多いです。

練習パッドでも色々なグリップで練習することで、ドラムセットをスムーズに演奏するトレーニングが出来ます。

特にストーンキラーのようなリバウンドを拾う練習ですが、グリップを固定しないで色々な手の向きや角度でリバウンドが拾えるように練習してみましょう。

音符をスライドさせる

基礎練習の手順をスライドさせると難易度が一気に上がります。

例えば、ダブルストロークの場合、2打目から始めると以下のように変化させることが出来ます。ダブルストロークの2打目が拍の頭になります。

【変化前】

RRLL RRLL RRLL RRLL

【スライド後】

RLLR RLLR RLLR RLLR

基礎練習で必要なもの

パッドの基礎練習で必要なものは以下の3点です。

- ドラムスティック

- 練習パッド

- メトロノーム

ドラムスティック

僕が使っているドラムスティックはTAMAのH215B、サイズ違いのH2145B、H214Bです。

↓クリックするとサウンドハウスに飛びます。

オススメの練習パッドは?

僕が使っている練習パッドはリアルフィールです。膝の上に乗せて練習しています。

↓サウンドハウスにジャンプします

個人的におすすめなのがマットレスや布団、自分の脚も叩いてみることです。色々な素材を叩いて練習することで、リバウンドの違いを実感しましょう。

悪いのは、ドラムセット全体を練習パッドと同じリバウンドが得られると思い込んで練習してしまうことです。

メトロノーム

メトロノームは無料のアプリで充分です。僕が使っているのはMetronome Beatsというアプリです。

特徴は以下の通りです。

- 操作が直感的

- テンポがスクロールで選択できる

- +1、-1、+5、-5のボタンがあるので細かく調整できる

- タップ機能で直感的なテンポに設定できる

- 1~16拍子に設定できる

- 2拍3連や16分音符3連符32分も鳴らすことができる

録画機器

楽器、スポーツ、勉強、何かを練習する時には客観的な目線や数値で自分を評価することが大切です。

是非スマホで動画を撮って見ましょう。僕はフォームが汚過ぎて見直すきっかけになりました。

僕は100均一のスマホスタンドにスマホを挟み、スマホスタンドをクリップ付きの雲台に取り付けています。そうすることで、テーブルやスタジオのマイクスタンドに固定することが出来ます。

UTEBIT クリップ 雲台

手軽に高音質で動画を撮りたいならZoomQ8

僕がドラム動画を撮るのに使っているのがZoomQ8です。前はスマホで撮影していましたが、ドラム用のビデオカメラを買いました。

特徴をは以下の通りです。

- スマホより高音質

- 画角が広範囲でドラムセット全体が見える

- スマホが空くのでYouTubeや音源を聞きながら叩ける

- マイクケーブルを2本挿せるので、手軽に叩いてみた動画が撮れる

- 給電しながら使用できる

- ZoomQ8からの音をイヤホンで聞きながら叩くと耳が疲れない

- 画質は普通で近年のスマホには劣る(デメリット)

お金に余裕のある方は4K画質で撮れる後継機種のZOOM ( ズーム ) / Q8n-4Kも検討してみて下さい。練習記録のみの利用でしたらQ8、PV撮影や本格的な叩いてみたなどで使うならQ8n-4Kがおススメです。

以下の画像をクリックするとサウンドハウスに飛びます。

あとがき

パッドの基礎練習が重要な理由

基礎練習が重要な理由は、今の状態を数値で簡単に管理できるからです。

ドラムを含めた楽器演奏はテクニカルな競技的な側面もありますが、基本的には芸術です。

オリンピック競技に例えるならば、数値のみ求める100m走ではなく、表現力が重要のフィギュアスケートやシンクロナイズドスイミングです。(華やか・かっこいい・かわいい・癒される・刺激的のような抽象的な要素が大事)

しかし、表現するには最低限の武器が必要です。具体的にはスティックコントロール、リズムや速さです。

基礎練習を数値化して管理することでモチベーションの向上が期待出来ます。

ドラムセットの演奏で使うために練習しよう

基礎練習はとても大切ですが、最終的な目的を見失ってはいけません。

基礎練習を行う目的は、ドラムセットを素敵に演奏する為です。(モテたいからバンドを始めた人はモテるのが目的なのかも知れませんが、とりあえず素敵に演奏することにしましょうw)

初心者の方はお金と時間に余裕がある限り、ぜひスタジオで生のドラムセットを叩いて欲しいと思っています。練習したリズムやアクセントを生ドラムで叩いてみて下さい。

そして家に帰ったら上手く出来なかった部分を振り返り、練習パッドを叩いて欲しいと思います。

出来ないことを練習しよう

ある程度できることや得意なことを伸ばす考えも大切ですが、基礎練習においては苦手を無くすことが大切だと僕は思います。

特にドラムの基礎練習=チェンジアップだと思い込んでいる人を見たことがありますが、アクセントや3つ割りフレーズ、リバウンドを拾うストーンキラーも同じだけ大切です。

食事と同じようにバランスよく練習してほしいと思います。

3つ割りフレーズの動画

ドラムパッドではなくドラムセットになってしまいますが、どうしても初心者の方にお伝えしたいので書いておきます。

ドラムのリズムパターンやフィルインも大切ですが、1拍半フレーズや3つ割りフレーズはめちゃくちゃ大切です。僕がYouTubeで動画を投稿していますが、どうしてもフィルインやリズムパターンの動画ばかり再生されます。

なので、周りと差を付けたい初心者ドラマーは以下の動画を是非練習して下さい。

ついでにチャンネル登録もして下さいw周りのドラマーにも広めて下さい♪

長かったと思いますが、最後までご覧くださりありがとうございました。

良きドラムライフをお送りください。